Ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice,

voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga.

Carissimi fratelli e sorelle,

celebriamo la solennità del Corpus Domini per ringraziare il Signore di questo grande dono e anche per riaffermare la nostra fede nel mistero dell’Eucaristia, nostro pane del cielo e nostro farmaco di immortalità, fonte e culmine della liturgia e della vita cristiana. Nella seconda lettura abbiamo il testo più antico che ci trasmette le parole di Cristo nell’ultima cena: da questo prendiamo spunto.

Eucaristia come figura, evento e sacramento

L’Eucaristia[1] è presente nella storia della salvezza in tre modi diversi, nell’Antico Testamento come figura; è presente nel Nuovo Testamento come evento ed è presente nel tempo della Chiesa come sacramento. La figura anticipa e prepara l’evento, il sacramento “prolunga” e attualizza l’evento.

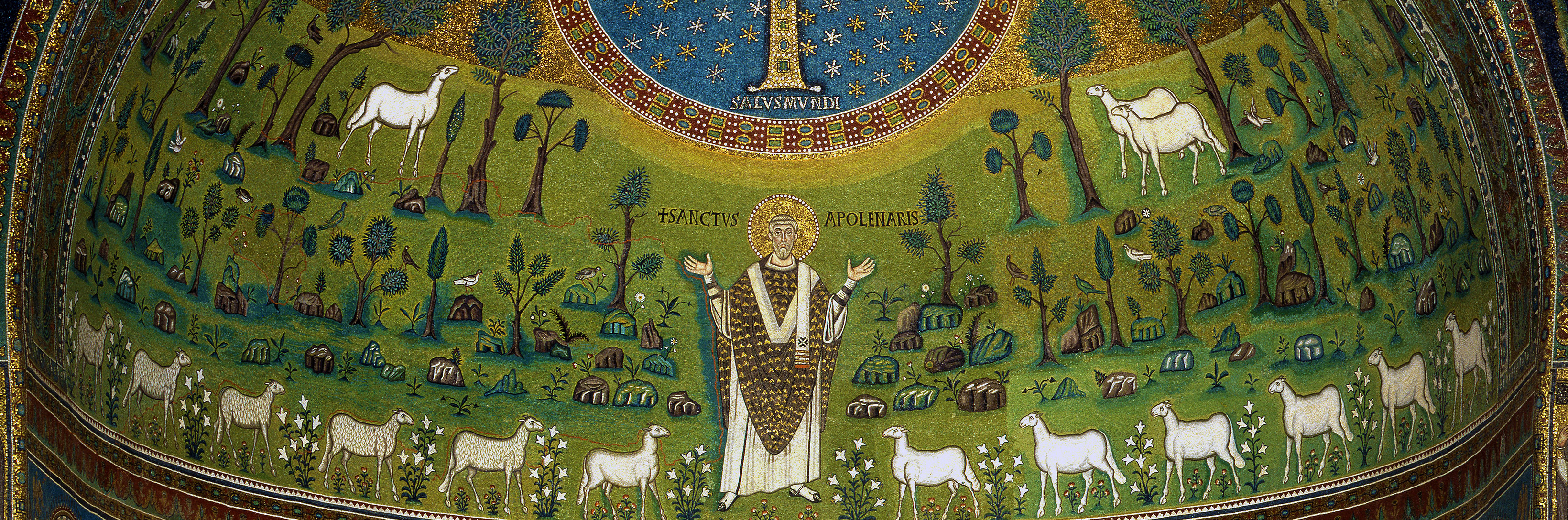

Nell’Antico Testamento l’Eucaristia è presente nelle “figure” della manna, del sacrificio di Melchisedek, nel sacrificio di Isacco; e soprattutto nell’agnello pasquale (i mosaici di S Vitale le rappresentano tutte).

Con la venuta di Cristo e il suo mistero di morte e risurrezione, l’Eucaristia non è più presente come figura, ma come “evento”, un fatto unico nel tempo e nello spazio, avvenuto una volta sola e irripetibile: Cristo “una volta sola, alla pienezza dei tempi, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di sé stesso” (Eb 9, 26).

Nel tempo della Chiesa, l’Eucaristia è presente come “sacramento”, cioè nel segno del pane e del vino, istituito da Cristo. Tra l’evento e il sacramento, c’è la stessa differenza che esiste tra la storia e la liturgia. Dice sant’Agostino che la storia svela ciò che è accaduto una volta e come è accaduto, la liturgia fa sì che il passato non sia dimenticato; non nel senso che lo fa accadere di nuovo (non faciendo), ma nel senso che lo celebra (sed celebrando).

Paolo VI, nell’enciclica Mysterium fidei parla di ri–presentazione, perché l’Eucaristia rende nuovamente presente la croce. Grazie al sacramento dell’Eucaristia noi diventiamo, misteriosamente, contemporanei dell’evento; l’evento si fa presente a noi e noi all’evento.

La matrice ebraica dell’Eucaristia

Come non si capisce la Pasqua cristiana se non la si considera come il compimento di quello che la Pasqua ebraica preannunciava, così non si capisce a fondo l’Eucaristia se non la si vede come il compimento di quello che gli ebrei facevano e dicevano nel corso del loro “pasto rituale” (sabbatico).

Il primo nome con cui l’Eucaristia è definita nel Nuovo Testamento da Paolo è quello di “pasto del Signore” (kuriakon deipnon) (1 Cor 11, 20), con evidente riferimento al pasto ebraico da cui si differenzia ormai per la fede in Gesù. L’Eucaristia è il sacramento della continuità tra Antico e Nuovo Testamento, tra ebraismo e cristianesimo.

Benedetto XVI nel capitolo dedicato all’istituzione dell’Eucaristia nel suo volume su Gesù di Nazaret, accetta la cronologia di Giovanni che nel quarto Vangelo, presenta l’ultima cena non come la cena pasquale, ma come un solenne pasto rituale, – di addio – (appunto l’ultima cena) e ritiene che si possa “tracciare lo sviluppo dell’eucaristia cristiana, cioè del canone (la preghiera eucaristica centrale della Messa), dalla berakah ebraica”.

Il rito ebraico era composto da una serie di preghiere chiamate “berakah” – benedizioni o rendimenti di grazie – in greco “Eucarestia”. All’inizio del pasto, ciascuno a turno prendeva in mano una coppa di vino e, prima di portarla alle labbra, ripeteva una benedizione (che la liturgia attuale ci fa ripetere quasi alla lettera al momento dell’offertorio): “Sii benedetto, Signore, nostro Dio, Re dei secoli, che ci hai dato questo frutto della vite”.

Ma il pasto cominciava ufficialmente quando il padre di famiglia, o il capo della comunità, aveva spezzato il pane che doveva essere distribuito tra i commensali. E anche Gesù prende il pane, recita la benedizione, lo spezza e lo distribuisce, dicendo però: “Questo è il mio corpo che è dato per voi.” E qui il rito – che era solo una memoria e una preparazione – diventa la realtà.

Dopo la benedizione del pane si servivano i piatti consueti. Quando il pranzo sta per finire, i commensali sono pronti per il grande atto rituale che conclude la celebrazione e le dà il significato più profondo. Avendo davanti a sé una coppa di vino mescolato con acqua, colui che presiede invita a fare tre preghiere di ringraziamento a Dio (la prima per Dio creatore, la seconda per la liberazione dall’Egitto, la terza perché continua al presente la sua opera). Conclusa la preghiera, la coppa passava di mano in mano e ciascuno beveva. Questo era il rito antico compiuto tante volte anche da Gesù.

Luca dice che dopo aver cenato Gesù prese il calice dicendo: “Questo calice è la nuova Alleanza nel mio Sangue che è sparso per voi “. Qui avviene qualcosa di decisivo: quel rito era un banchetto nel quale si celebrava e si ringraziava un Dio salvatore, che aveva liberato il suo popolo per stringere con esso un’alleanza d’amore, conclusa nel sangue di un agnello. Ora, al momento cioè in cui Gesù decide di dare la vita per i suoi come il vero Agnello, egli dichiara conclusa quella vecchia Alleanza. In quel momento, con poche parole, egli stringe con i suoi la nuova ed eterna Alleanza nel suo Sangue.

Aggiungendo le parole “fate questo in memoria di me”, Gesù guarda verso il futuro. Tutto quanto egli ha fatto finora nella cena è messo nelle nostre mani. Ripetendo quello che lui ha fatto, si rinnova quell’atto centrale della storia umana che è la sua morte e risurrezione per il mondo. La figura antica dell’agnello pasquale che sulla croce diventa evento, nella cena ci è dato come sacramento, cioè come memoriale perenne dell’evento centrale della nostra salvezza.

L’Eucaristia come presenza reale (ma invisibile) del Signore.

Sulla presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, sono note le divergenze storiche anche dei cattolici latini con gli ortodossi, non solo con i protestanti. Volendo però per incamminarci sulla strada dell’ecumenismo eucaristico, voluto dal Concilio, cioè sulla via del riconoscimento reciproco e della condivisione, senza passar sopra alle divergenze reali, possiamo mettere insieme i valori autentici che ci sono in ognuna delle due grandi tradizioni cristiane.

Nella visione della teologia e della liturgia latina, il centro dell’azione eucaristica, dal quale scaturisce la presenza reale di Cristo, è il momento della consacrazione. In esso, Gesù agisce e parla in prima persona. S. Ambrogio, per esempio, scrive: Questo pane è pane prima delle parole sacramentali; ma, intervenendo la consacrazione, il pane diventa carne di Cristo… Da quali parole è operata la consacrazione e di chi sono tali parole? Del Signore Gesù!

Possiamo parlare, nella visione latina, di un realismo cristologico. “Cristologico”, perché tutta l’attenzione è rivolta qui a Cristo, visto sia nella sua esistenza storica e incarnata che in quella di Risorto. Cristo è sia l’oggetto che il soggetto dell’Eucaristia, cioè colui che è realizzato nell’Eucaristia e colui che realizza l’Eucaristia. “Realismo”, perché questo Gesù non è visto presente sull’altare semplicemente in un segno o in un simbolo, ma in verità e con la sua realtà.

Il concilio di Trento, in seguito, ha precisato questo modo di concepire la presenza reale, usando tre avverbi: vere, realiter, substantialiter. Gesù è presente veramente, non solo in immagine, o in figura; è presente realmente, non solo soggettivamente, per la fede dei credenti; è presente sostanzialmente, cioè secondo la sua realtà profonda che è invisibile ai sensi, e non secondo le apparenze che restano quelle del pane e del vino.

Ci poteva essere, è vero, il pericolo di cadere in un realismo esagerato. Ma il rimedio a tale pericolo è nella tradizione stessa. Sant’Agostino ha chiarito che la presenza di Gesù nell’Eucaristia avviene “in sacramento”. Non è una presenza fisica, ma sacramentale, mediata da segni che sono, appunto, il pane e il vino. In questo caso, però, il segno non esclude la realtà, ma la rende presente, nell’unico modo con cui il Cristo risorto che “vive nello Spirito” (1 Pt 3, 18) può rendersi presente a noi, finché viviamo ancora nel corpo.

Gesù è presente, dunque, nell’Eucaristia in un modo unico che non ha riscontro altrove. Nessun aggettivo è sufficiente a descrivere tale presenza; neppure l’aggettivo “reale”. Reale significa a modo di cosa o di oggetto, ma Gesù non è presente nell’Eucaristia come una “cosa” o un oggetto, ma come una persona. Meglio sarebbe chiamarla semplicemente presenza “eucaristica”, perché si realizza soltanto nell’Eucaristia.

L’azione dello Spirito

Alla teologia latina però è mancato in passato, il dovuto rilievo allo Spirito Santo, che pure è essenziale per capire l’Eucaristia. Nel canone romano della Messa, l’unica menzione dello Spirito Santo era nella dossologia finale: (“Per Cristo, con Cristo, in Cristo… nell’unità dello Spirito Santo…”). Solo dopo il Concilio Vaticano II tutti i canoni nuovi recano una doppia invocazione dello Spirito Santo: una sui doni, prima della consacrazione, e una sulla Chiesa, dopo la consacrazione.

Le liturgie orientali invece, hanno attribuito sempre la realizzazione della presenza reale di Cristo sull’altare a un’operazione speciale dello Spirito Santo. Nell’anafora detta di san Giacomo, in uso nella Chiesa antiochena, per esempio, lo Spirito Santo è invocato con queste parole:

“Manda questo tuo Spirito tre volte santo, Signore, su noi e su questi santi doni presentati, affinché, per la sua venuta, santa, buona e gloriosa, santifichi questo pane e ne faccia il santo corpo di Cristo (Amen), santifichi questo calice e ne faccia il sangue prezioso di Cristo (Amen)”.

L’Eucaristia porta a compimento una serie di interventi prodigiosi dello Spirito nella storia. Lo Spirito Santo che a Pasqua irruppe nel sepolcro e, “toccando” il corpo inanimato di Gesù, lo fece rivivere, nell’Eucaristia ripete questo prodigio. Egli viene sul pane e sul vino che sono elementi morti e dà loro la vita, ne fa il corpo e il sangue viventi del Redentore. Veramente – come disse Gesù stesso, parlando dell’Eucaristia – “è lo Spirito che dà la vita” (Gv 6, 63).

Lo Spirito Santo non agisce però separatamente da Gesù, ma dentro la parola di Gesù. Anche per gli ortodossi non bisogna separare le parole di Gesù (“Questo è il mio corpo”) dalle parole dell’epiclesi (“Lo Spirito Santo faccia di questo pane il corpo di Cristo”). Anche se il ricordo dell’istituzione e l’invocazione dello Spirito avvengono in momenti distinti, la loro azione, però, è congiunta. L’efficacia viene certamente dallo Spirito – non dal sacerdote, né dalla Chiesa – ma si esercita dentro la parola di Cristo e attraverso di essa.

L’efficacia che rende presente Gesù sull’altare non viene quindi dalla Chiesa, ma non avviene senza la Chiesa. Essa è lo strumento vivente, attraverso il quale opera lo Spirito Santo. Avviene, per la venuta di Gesù sull’Altare, come avverrà per la sua venuta finale in gloria: “Lo Spirito e la Sposa” (la Chiesa!) “dicono”: “Vieni!”. Vieni Signore Gesù. (cfr. Ap 22, 17). Ed egli viene.

Mistero della fede!

Siamo infine chiamati a scoprire il profondo significato di quell’esclamazione che la liturgia fa risuonare al termine della consacrazione: Mistero della fede!

I Padri (Origene, Agostino, Bernardo) ci ricordano: “Che giova a me che Cristo sia realmente presente sull’altare, se egli non è presente per me?” Già al tempo in cui Gesù era presente fisicamente sulla terra, occorreva la fede per entrare in comunione con lui.

La fede nella presenza reale è una grande cosa, ma non ci basta. Non basta avere un’idea corretta ed ecumenicamente aperta, della presenza reale di Gesù nell’Eucaristia, se non c’è conoscenza piena e profonda, se non c’è l’esperienza di quella presenza.

Non si tratta di una percezione naturale. È frutto di una grazia dello Spirito, che opera in noi come un salto di qualità. Come avveniva quando, dopo la risurrezione, Gesù si faceva riconoscere da qualcuno. Era una cosa improvvisa che cambiava completamente lo sguardo della fede, permettendo di vedere quello che prima era invisibile. Come avvenne per Maria o per Giovanni al sepolcro. O per i discepoli di Emmaus dopo lo spezzare il pane: l’episodio evangelico chiave per comprendere l’Eucaristia. È la percezione del Risorto, il riconoscimento che Egli è una persona viva!

Dalla fede personale e da questo “sentimento” della presenza reale, deve sbocciare spontaneamente la gratitudine, il rispetto, l’adorazione, verso questo sacramento che riceviamo per esserne trasformati.

Lo Spirito Santo ci apra gli occhi dello spirito e del cuore, a vedere nell’Eucaristia il Cristo risorto e vivo, per entrare in comunione con lui.

[1] Si segue una parte delle meditazioni di P. Raniero Cantalamessa, in L’Eucaristia nostra santificazione, 1987.