Le collezioni del Museo Arcivescovile/5

Dal ‘RisVeglio Duemila’ N. 29/2011

Nella sala della statua di porfido (sala I C), così detta per la presenza di una statua acefala, sono raccolti materiali eterogenei di varia provenienza entrati a far parte del Museo in epoche diverse. Nella parete orientale le epigrafi funerarie di Antifonte, Valeria Maria e Flavio Anastasio sono degne di nota per la loro particolare vicenda conservativa e per il dibattito che, nel tempo, è scaturito in merito alla loro datazione e interpretazione. Queste tre iscrizioni provengono dalla necropoli di Classe dove furono rinvenute a poca distanza dalla basilica di S. Apollinare durante gli scavi condotti nella seconda metà del XVIII secolo. Conservate nelle collezioni del Museo Nazionale successivamente, per interessamento di Mons. Mazzotti che aveva accolto le ipotesi del De Rossi, entrarono nel lapidario del Museo Arcivescovile. Era stato infatti Giovanni Battista de Rossi (1822-1894), fondatore dell’archeologia cristiana e esperto epigrafista, ad indicare queste tre iscrizioni, fra tutte quelle ritrovate nella necropoli classense, come chiaramente cristiane riconoscendole come le più antiche testimonianze del cristianesimo a Ravenna.

Le ipotesi e le discussioni tra gli studiosi circa l’attribuzione di queste iscrizioni ad un ambito cristiano rimangono tutt’ora aperte e, probabilmente, non si arriverà ad una posizione univoca; tuttavia va considerato come il cristianesimo, proprio nei primi secoli della sua storia, si è aperto alla cultura classica e alla sua iconografia che, spesso, è stata riletta alla luce della Rivelazione. La stele di Antifonte, ovvero il documento più discusso, si colloca, per l’immagine del pastore scolpito in alto ad essa, proprio in questo contesto culturale e, al di la della sua riconducibilità ad un preciso ambiente, rimane un testimonianza importantissima del III secolo e di questo clima culturale.

La stele di Antifonte

Il testo di questa epigrafe non denota alcuna appartenenza religiosa, e difficilmente può essere ricondotto ad un contesto cristiano. Antifonte, come dice l’iscrizione, è un giovane che muore a 17 anni al quale il fratello dedica questa stele: Alla memoria di Antifonte che visse 17 anni, 5 mesi, 12 giorni, dedicò al fratello dolcissimo.

Sopra al testo è l’immagine di un pastore che guida il suo gregge; porta sulle spalle un ariete che si nutre dall’albero posto alla sinistra, sul quale va notata la presenza di un uccello dalle ali spiegate.

Il pastore con la pecorella sulle spalle è una immagine che appartiene innanzitutto al mondo classico ed è ben documentata nell’ambiente funerario pagano. L’iconografia cristiana, recepisce questa immagine e la legge alla luce dei testi neotestamentari.

L’iconografia cristiana infatti vede nell’immagine del pastore il Cristo che guida e ha cura del suo gregge e vari sono i riferimenti scritturistici che danno nuovo significato a questa figura. La pecorella sulle spalle, in contesto cristiano, richiama alla mente la parabola della pecorella smarrita (Lc 15, 4-7) emblema stesso della missione di Gesù; al capitolo 10 del vangelo di Giovanni è Gesù stesso a dirsi Buon pastore: ‘Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore’ (v. 11).

La lastra sepolcrale dell’Arcivescovo Agnello

Sempre in questa sala, sulla parete settentrionale, è l’epigrafe dell’Arcivescovo Agnello (557-570) e proviene dalla Basilica di Sant’Agata Maggiore dove le fonti attestano la sua sepoltura. Dice il testo:

Agnello per virtù di Dio non ha perduto il riposo del vescovo concesso per dono celeste. Ha ben conservato il tempio del suo corpo colui che ha meritato di conoscere la bramata pace della luce. Giusto con i santi risorge per il salutare intervento di Cristo. Anche così per i suoi meriti gode chi tali cose ha compiuto. Qui riposa in pace l’arcivescovo Agnello, il quale sedette anni XIII, mesi I, giorni VIII; visse anni LXXXIII; fu sepolto il primo giorno di agosto, indizione III.

Agnello, figura importantissima del VI secolo, succede all’Arcivescovo Massimiano sulla cattedra episcopale ravennate ed è lui a consacrare al culto ortodosso le chiese dei Goti affidate, alla fine della guerra gotica (553), alla chiesa di Ravenna. Ricorda al proposito il Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis:

‘Ai suoi tempi Giustiniano, imperatore di retta fede, concesse a questa chiesa e al beato Agnello tutti i beni dei Goti, non solo nelle città, ma anche nelle ville e nei villaggi suburbani, e così pure chiese e altari, servi e serve; tutto quello che era appartenuto di diritto a loro e all’uso dei pagani, questo donò al vescovo e confermò la cosa con privilegi e fece materialmente consegnare una lettera che in una sua parte diceva così: < La santa madre chiesa ravennate è vera madre, veramente ortodossa, mentre molte altre chiese per paura dei principi hanno modificato la dottrina. Questa invece ha conservato la vera e unica santa fede cattolica, mai l'ha cambiata, ha sopportato l'agitarsi delle onde, è rimasta salda pur battuta dalla tempesta>‘.

Dell’Arcivescovo Agnello ricordiamo in particolare la sua committenza all’interno della Basilica di San Salvatore, edificio voluto dal re Teodorico, oggi conosciuta con il nome di Sant’Apollinare Nuovo. E’ lui a modificare il ciclo teodoriciano inserendo nel primo registro della navata centrale le due grandi processioni dei Santi, delle Sante ed i Magi, segni della nuova fede nel Cristo, vero Dio e vero uomo, in chiara contrapposizione con la fede ariana. E’ sempre lui a dedicare la Basilica a San Martino di Tour instancabile difensore dell’ortodossia.

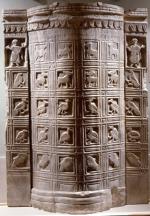

L’ambone dei Santi Giovanni e Paolo

Spostandoci nella sala I H, sempre al primo piano del Museo, abbiamo modo di ammirare lo splendido frammento di ambone proveniente dalla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo oggi meglio conosciuta come la Chiesa dell’angelo custode.

Numerosi amboni antichi sono conservati a Ravenna. Ve n’è uno nella Cattedrale, nella Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e nella Basilica dello Spirito Santo. Inoltre frammenti di ambone sono custoditi nelle collezioni del Museo Nazionale.

L’ambone è un luogo liturgico importantissimo dal quale viene annunciata la parola del Cristo Risorto.

Questo resto di ambone proviene dalla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, attestata a Ravenna già dal VI secolo dopo la conquista bizantina, edificio che nel corso dei secoli ha subito modifiche tali da non essere più riconoscibile nelle sue strutture originarie.

Di questo ambone è giunta a noi la parte frontale che conserva, scolpite sui lati, le immagini dei due santi eponimi, Giovanni alla sinistra e Paolo alla destra, identificati dall’iscrizione posta sul loro capo. Il bassorilievo dell’ambone li presenta vestiti di una lunga tunica con il capo nimbato; ci appaiono nella classica posa dell’orante con le braccia alzate e le mani rivolte al cielo.

La tradizione li presenta come fratelli di sangue e nella fede, la cui data di martirio è dai più attestata sotto la persecuzione di Giuliano l’Apostata, nella notte del 26 giugno del 326 quando sarebbero stati decapitati nella loro abitazione sul Celio, a Roma, e lì sepolti. Essi sono ricordati nel Canone Romano, antica preghiera eucaristica, sia nella versione romana che in quella ambrosiana e pure sono attestati nel martirologio geronimiano, il più antico elenco di martiri cristiani della chiesa latina. A Ravenna essi sono presenti anche nella basilica di Sant’Apollinare Nuovo nella processione dei Santi voluta dalla committenza dell’Arcivescovo Agnello.

Sul fronte dell’ambone, all’interno di una composizione geometrica, sono scolpite le figure di vari animali: agnelli, cervi, pavoni, colombe, anatre, pesci. Lo schema con il quale sono disposti ricorda l’ambone di Agnello, di poco precedente, ricomposto nei primi anni del ‘900 e visibile in Cattedrale.

Questo bestiario che ritroviamo simile nell’ambone del Duomo e più articolato nella volta di San Vitale, potrebbe avere – suggerisce G. Montanari – un richiamo cosmico: animali dell’acqua, della terra, dell’aria evocano l’intero universo al quale viene annunciata la Parola che salva: ‘Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo ad ogni creatura‘ (Mc 15, 16).

Giovanni Gardini

Commissione d’Arte Sacra Diocesana

giovannigardini.ravenna@gmail.com

ARTICOLI CORRELATI:

Museo Arcivescovile: storia e collezioni